이봉상 류경채 강용운 이상욱 천병근 하인두 이남규

서울 종로구 학고재에서 6일까지

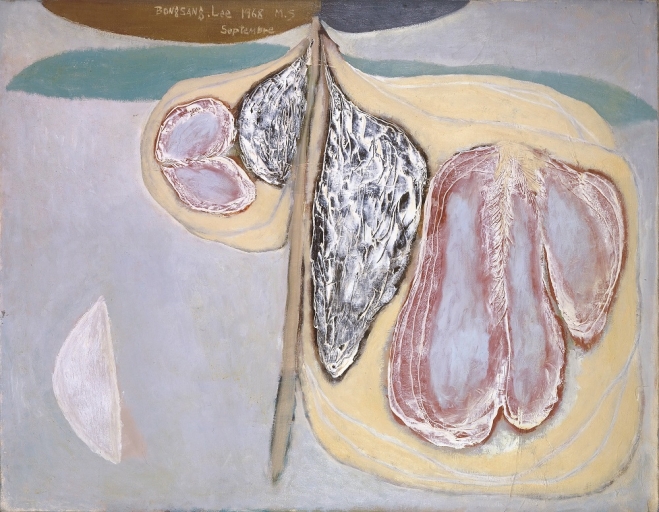

이봉상, 미분화시대 이후 2(After the Age of Undifferentiation 2), 1968, 캔버스에 유채, 93x119.4cm. 학고재갤러리 제공

서울 종로구 학고재 갤러리에서 열리고 있는 ‘에이도스(eidos)를 찾아서: 한국 추상화가 7인’ 전은 추상회화에 한국적인 정신세계를 담아낸 작가들을 재조명한다. ‘에이도스’는 아리스토텔레스 철학에서 본질을 뜻하는 말이다.

이봉상, 나무와 달(Tree and Moon), 1963, 캔버스에 유채, 112x160.5cm. 학고재갤러리 제공

이들은 김환기, 유영국, 남관 등 한국 추상회화 선구자의 뒤를 잇는데, 단색화 작가군과는 또 다른 경향을 갖는다는 점이 독특하다. 이봉상은 나무, 수풀, 새, 달 등의 소재에 한국 토착 설화의 서사를 녹여낸다. 여러 대상을 화면에 중첩시키는 ‘반추상’ 방식으로 자신만의 세계를 구축했다.

류경채, 계절(세파)(Season (Vicissitudes)), 1964, 합판에 유채, 125x64cm. 학고재갤러리 제공

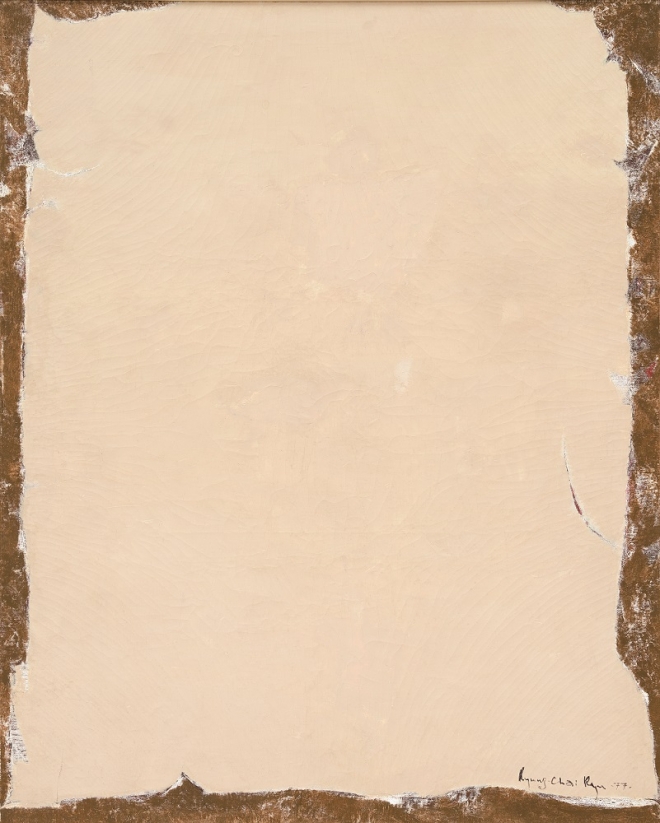

류경채, 나무아미타불 77-3 (Namo Amitabha 77-3), 1977, 캔버스에 유채, 162x130cm. 학고재갤러리 제공

![강용운, 무등의 맥(Vein of Mudeungsa), 1983, 캔버스에 유채, 65x53cm [광주시립미술관 소장]. 학고재갤러리 제공](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2022/01/26/SSI_20220126145150_O2.jpg)

강용운, 무등의 맥(Vein of Mudeungsa), 1983, 캔버스에 유채, 65x53cm [광주시립미술관 소장]. 학고재갤러리 제공

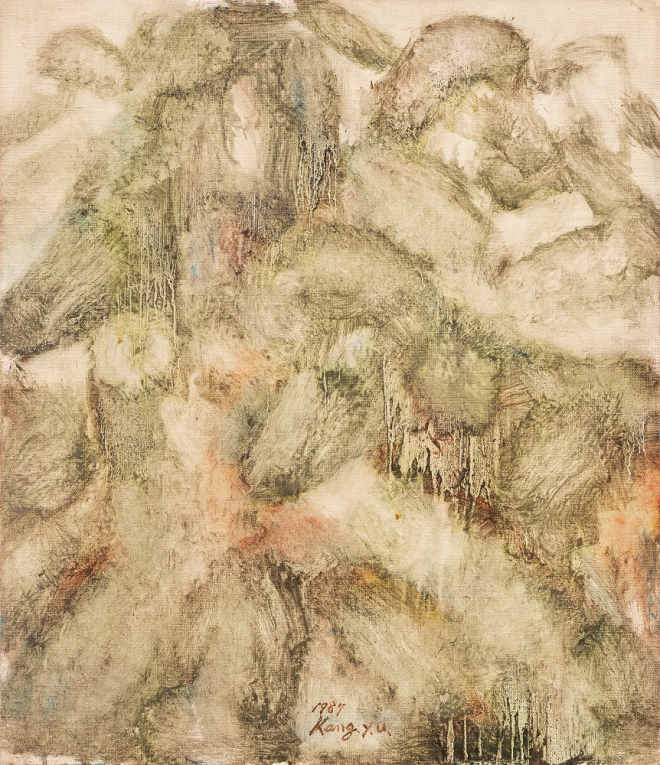

강용운, 정기(Vital Force), 1987, 캔버스에 유채, 53x45.5cm. 학고재갤러리 제공

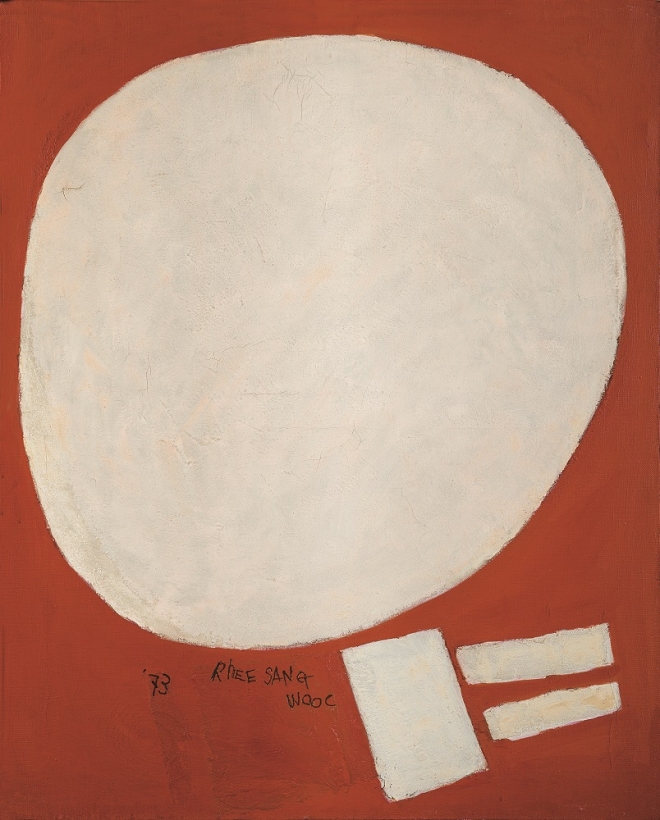

이상욱, 점 (Point), 1973, 캔버스에 유채, 90.5x72.5cm (frame 93x75.5cm). 학고재갤러리 제공

이상욱, 봄-B (Spring-B), 1984, 캔버스에 유채, 100x100cm (frame 102.5x102.5cm). 학고재갤러리 제공

천병근, 무제 (Untitled), 1957, 캔버스에 유채 , 91x45cm. 학고재갤러리 제공

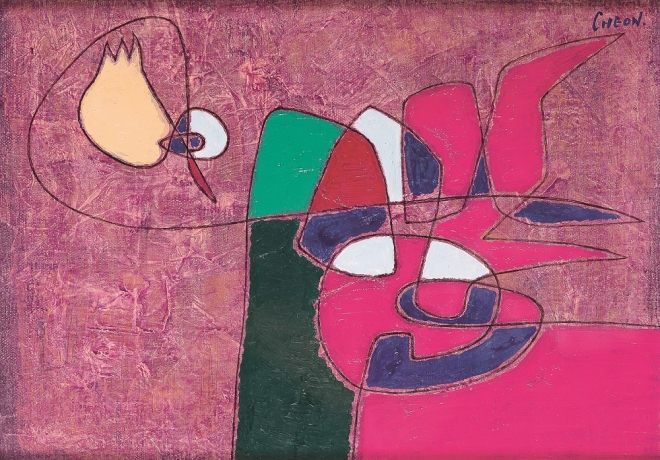

천병근, 우화(寓話) III (Fable III(, 1983, 캔버스에 유채, 24.3x33.4cm. 학고재갤러리 제공

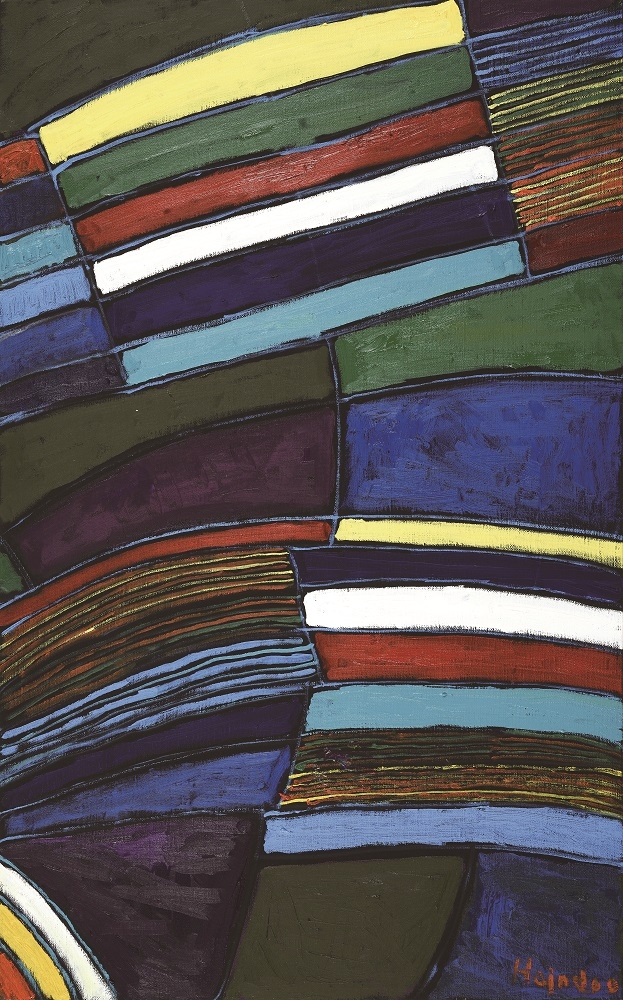

하인두, 만다라(Mandara), 1984, 캔버스에 유채, 116.5x91cm. 학고재갤러리 제공

하인두, 생의 원(Source of Life), 1988, 캔버스에 유채, 116x73cm. 학고재갤러리 제공

![이남규, 작품 (Work), 1975, 캔버스에 유채, 130x90cm [대전시립미술관 소장] 학고재갤러리 제공](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2022/01/26/SSI_20220126145715_O2.jpg)

이남규, 작품 (Work), 1975, 캔버스에 유채, 130x90cm [대전시립미술관 소장] 학고재갤러리 제공

이남규, 추상 (Abstract), 1991, 유리화(레드 케임), 직경 110cm. 학고재갤러리 제공

이처럼 전시는 추상회화의 세계도 이렇게 다양하게 변주될 수 있음을 보여 준다. 전시를 기획한 김복기 경기대 교수는 “전 세계 미술계에서 한국의 단색화는 큰 관심 대상”이라며 “앞으로 국제 미술계에서 단색화 이외에 어떤 것을 선보일 수 있을지 질문을 던지고, 우리 추상회화의 근원을 찾고자 했다”고 설명했다. 지하 1층에선 작가들의 아카이브 섹션도 마련했다. 생전 기록과 상호 교류, 전시 활동 등을 살펴볼 수 있다. 2월 6일까지.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지