문화와 폭력

도러시 고 지음/최수경 옮김/글항아리/560쪽/3만원

억압·인권 무시 등 반전족 탈피

논쟁 아닌 젠더의 시각에 충실

1000년 관습 정교하게 꿰뚫어

1900년대 초 기녀들이 당시 유행하던 디자인의 옷을 입고 기념 사진을 찍고 있다. 앉아 있는 여성은 서양식 구두인 메리제인 스타일의 전족을 신었다. 글항아리 제공

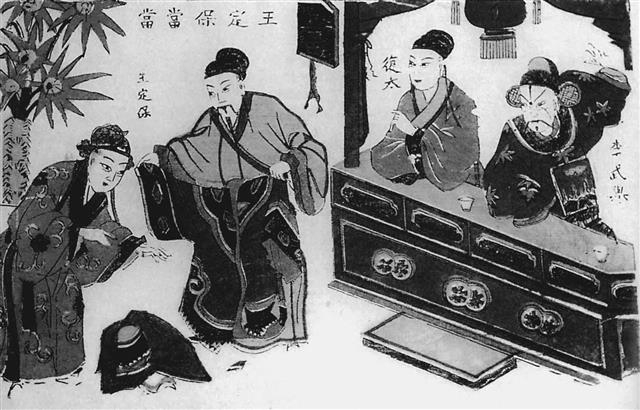

가난한 서생 왕정보와 신발에 얽힌 사연을 묘사한 희곡집 ‘왕정보가 꽃신 빌려 저당잡히다’ 속 그림. 신발은 성관계를 암시하는 소재로 활용됐다. 글항아리 제공

남성의 비뚤어진 욕망으로 탄생한 풍속이긴 했으나, 여성에게는 전족이 자아의 표현이었던 부분에도 주목했다. 엄혹한 가부장제의 강요 아래 피눈물을 흘리며 발을 싸맸던 가련한 여성의 이미지를 걷어낸다. 여성 역시 전족 풍속의 능동적인 참여자였다는 의미다. 기존 진보 사관 혹은 페미니즘 시선에서 보면 기절할 이야기지만, 실제로 당시 중국의 전족 여성은 작은 발을 적극적으로 가꾸며 하나의 패션으로 인식하거나 성공의 수단으로도 여겼다.

중국 푸젠지역 침례회가 전족을 비방하는 교재로 사용했던 나무 소재의 전족 발 모형. 글항아리 제공

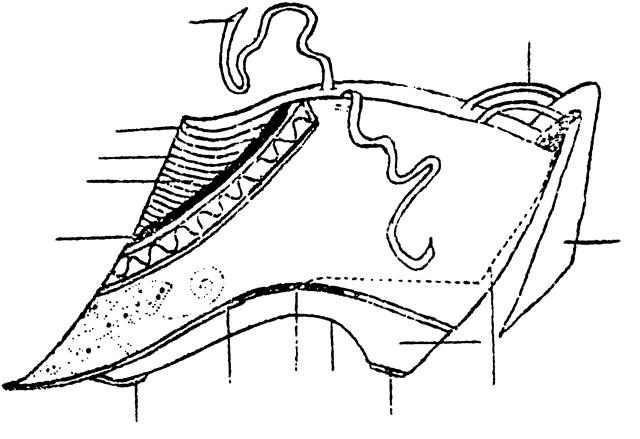

1920년대 북방 스타일의 전족용 신발 그림. 글항아리 제공

전족이라는 악습을 만들어 낸 원동력이 무엇인지 파악하는 과정 자체가 특히 한국사회에 가득한 혐오 담론을 풀어내는 데에도 유용할 법하다. 페미니스트 일부가 남성을 적대 세력으로 규정하고, 젊은 세대 일부가 기성세대를 구악으로 몰아치는 세상이다. 정파가 다르다고 무조건 혐오하고 욕하며, 일부 국가를 비하하고 한국이 최고라는 식의 분위기도 넘쳐 난다. 편협한 이분법 틀 속에서 자라는 혐오의 소용돌이는 추악할 따름이다. 하나의 풍속을 1000년에 걸쳐 각종 사료로 분석해 내면서 균형 감각을 잃지 않고 아주 정교하게 깎아 낸 저자의 역량은, 그런 점에서 감탄스럽기만 하다.

2022-10-14 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지